Una memoria azul y otros recuerdos vagos

La memoria tiene formas peculiares de mostrar sus latidos. A veces trae recuerdos vagos, y en ciertas ocasiones, al contrario, nos asalta en un proceso de materialización muy vívida. Medito sobre ello a veces cuando intento escribir, en tardes como éstas donde la mirada del cronista se interpone en la mesa de ensayos. Me pregunto si será quizás, un influjo de las horas que mecen en la brisa los colores de antaño; memorias de un azul cerúleo que guardo con ternura en el tintero.

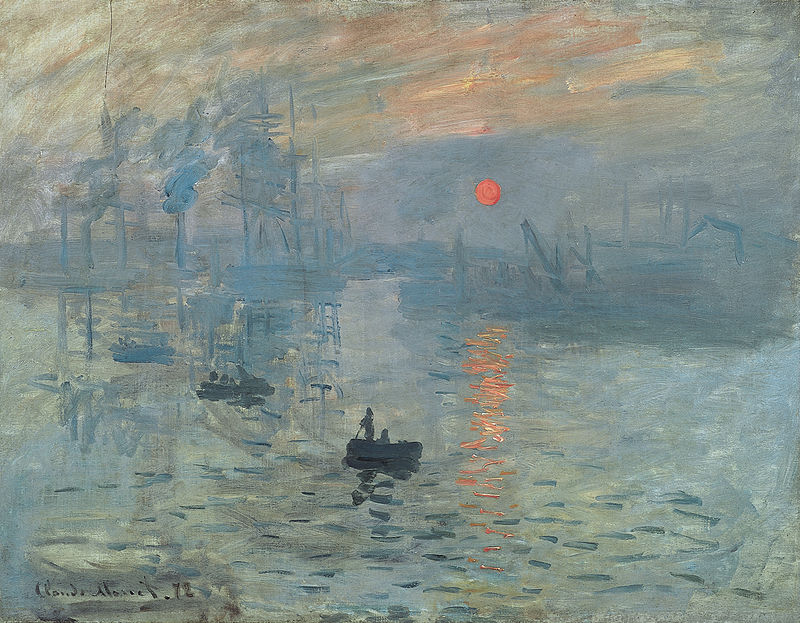

Cuando era pequeña solía ver el atardecer sobre el mar con mi cómplice de infancia. Subíamos en nuestras bicicletas y pedaleábamos a toda prisa por las calles y el muelle, hasta llegar al rompeolas. Dejábamos las ruedas a pie del camino y saltábamos como dos cabras felices al encuentro de colores que cada tarde nos esperaba.

Nuestra cita tenía un cariz obligatorio, pero nadie excepto nosotros, sabía de aquel compromiso dichoso que habíamos adquirido por fortuna y voluntad propias. Ningún otro ser a excepción de aquellos dos niños que fuimos, conocía la ruta del Centro Marino de Oriente, que separaba la realidad de la fantasía.

Teníamos nuestra poltrona incluso armada entre las rocas: Un sillón formidable que nos cobijaba al caer el día, de piedra gris y gotitas esporádicas. Nos sentábamos al final de la línea rocosa, a ver aquellos colores sorprendentes que irradiaban su magia sobre el agua estremecida. Nada se interponía entre nosotros y el mar, ningún bloque de concreto, ninguna barrera humana; nada, absolutamente nada, perturbaba la fiesta de colores que nos obsequiaba el cielo en el aire y en el agua.

Cada uno asistía atónito al espectáculo, sin hablar, sin moverse, respirando la sal que vertía su rosa invisible en los azules: Azul marino, azul de Prusia, índigo, verde-azulado. Los dos niños allí, rendidos ante la belleza absoluta del tapiz que cada tarde revelaba nuevas formas y matices. Una obra original por día, pieza única e irrepetible, volátil como la espuma blanca que vociferaba a poca distancia de los pies.

En nuestras aventuras vespertinas, aprehendimos un universo de color que sólo la gente del mar dispone. Al contrario de los niños que crecen envueltos en el gris de la ciudad, los niños insulares y los niños de la costa, llevan consigo la salpicadura iridiscente de esos naranjas, amarillos, rosados y violetas, que conjugan sus memorias entre manchas de naturaleza. Lejos de las pantallas y el frenesí errabundo de los videojuegos, los niños que crecen a orillas del agua, van descalzos y juegan con la arena; juegan a pescar, a ganarse el pan; juegan con los cangrejos y las aves, imitan sus posturas; se creen tritones y sirenas, bailan al compás de las olas, hacen nudos de marinero y se tiran de clavado en los montículos de un lejano Léucade.

Se puede decir que son felices en su andar, y que incluso en la pobreza consiguen sonreír con más ligereza que otros pequeños, sin la misma clase de privilegios espontáneos presentes en su entorno. Lo cierto es que esta reflexión da para muchas líneas, sobre la impronta que reciben del mundo natural las mentes en construcción. Una mente nutrida en sus simientes, por los colores de una tarde en el mar, es una psique argonauta que navega por siempre en los tonos cálidos de la esfera cromática.

Pero no quiero afirmar con ello, que los infantes de la ciudad o la montaña, no encuentren en el verde y en el gris las mismas siluetas del espectáculo que ofrecen a los ojos, los diversos eventos naturales. Hay ciudades de ciudades, hay montañas de montañas. Igual que hay mares de mares. Algunas costas y algunas islas no son ciertamente tan apetecibles como los recuerdos del Caribe que estas líneas intentan evocar. Hay aguas de un azul plomo que no invitan a sumergirse. Hay aguas teñidas de balseros y de cuerpos que a brazadas intentan conseguir su libertad. Pero una vez más, no son tampoco esas aguas espesas las que traigo en esta oportunidad a colación. Ya hay mucho dolor en el mundo para sumar palabras de tristeza. Así que volvamos a la crepitante infancia de dos niños que solían contemplar el atardecer, sobre un mar inocente y sin máculas.

Esas enseñanzas fueron para mí, la escuela de bellas artes que más obsequios me legó. Un mundo repleto de tonos se abría en mi cabeza, como el espectro enloquecido de una mantis. No había en nuestro órgano receptor de la vista, más halagos silenciosos que los que profería el sol cada día al despedirse de nosotros. Su hilo amarillo se apagaba en la pupila empujándonos a volver a casa, con el mismo aplomo que nos invitaba a salir de ella un par de horas antes. La luna se antojaba misteriosa en la mirada de los niños que fuimos, y el rompeolas dejaba de ser un sitio amistoso al vestir de noche sus comisuras.

Recuerdo que de repente se oscurecía todo, en un abrir y cerrar de ojos, y en lugar de los colores comenzaban a asomar su brillo las estrellas, que perseguíamos luego desde el faro, ubicado a pocos metros de nuestras casas. Era un camino más corto y menos estrepitoso que el anterior. Un trayecto más seguro y sin duda menos complicado de hacer, desprovistos como estábamos de velas o linternas.

Es curioso cómo la vida nos llevó a ambos, a mi cómplice y a mí, a perseguir los sueños de color que germinaron durante la infancia. Muchas veces mi querido C me acompañó también en las salidas de excursión, que junto a mi padre y los suyos disfrutamos en las playas de Mochima. Azules claros, vistosos, saturados, lucían majestuosos con el nácar de la arena y del coral. Los peces, de trajes exóticos, desfilaban ante nosotros su arco-iris con desparpajo, mientras otros bichos huidizos aleteaban llenos de rubor. Las plantas y los gusanos marinos parecían un seño pintoresco en aquel paisaje de áridas montañas, con naranjas agrestes, pardos y ocres, que acompasaban armónicos con el verde de los cactus y sus rojas florecillas.

Manchas de todo tipo surgían dentro y fuera del agua, como nebulosas de tinta que se abrían paso más allá de los sentidos. Todo en ese lugar vibraba en ondas cromáticas a kilómetros luz, y el calor bañaba de un tenue amarillo los resquicios de las playas. Una y otra lucían en conjunto y por separado, infinitos matices de azules, verdes y aguamarina, que le confieren el título de Parque Nacional. Y allí vimos por vez primera los cangrejos escarlatas y los erizos negros, las conchas de rosa perlado y los delfines grises ‘nariz de botella’. Aprendimos que los frutos verde-limón son en su mayoría ácidos, y que suelen acompañar muy bien a los frutos del mar; que la carne del pescado puede denominarse blanca o azul según su especie; y que la arena se compone también de minúsculas partículas rojas y marrones inmersas en la vasta claridad de su masa erosionada.

En esas visiones afortunadas que nosotros atesoramos en la retina mental, un sinfín de tonos preñaron los confines infrarrojos y ultravioletas de nuestra imaginación, aun cuando los ojos humanos que tuvimos entonces ni siquiera soñaban con percibirlos. Pero la mente es un lugar extraordinario que interpreta los matices a su antojo y almacena para sí un banco de imágenes inaudito; la mente tiñe de colores imaginarios las escenas, imposibles de describir sólo con palabras. Por eso el pintor y el colorista tienen la dicha de existir, convirtiendo su sensibilidad en traducción del ensueño. Porque el color irradia en ellos la fuerza de un mundo demasiado vivo para sosegarse tras las líneas del dibujo, o para enmascarar sus encantos en el velo de la poesía que los nombra.

¿No es fascinante pensar en todas las trampas que tiende el lenguaje para rendir homenaje a la variedad de tonos existentes? Color ámbar, melocotón, marfil, verde manzana, rojo matador, amarillo canario, azul cerúleo, rojo toscana. A pesar de todas las invocaciones que despiertan sus nomenclaturas, no hay descripción capaz de emular lo que transmite la presencia del color per sé, o mejor dicho, la ilusión del mismo. Si partimos del concepto físico que confiere al fenómeno cromático su raíz ontológica, observamos que su presencia no es más que una proyección de las diversas ondas que componen el rayo de luz en donde nacen los siete tonos; a saber: rojo, naranja, amarillo, verde, violeta, azul e índigo. Cada uno con su poesía implícita, y con las miles de interpretaciones que suma cada quien en el reino inverosímil del lenguaje, y aún más, el de la memoria.

Una pléyade de símbolos abre en el abanico sin par del COLOR, la brecha que la percepción sugiere a nuestros sentidos como un eco de lo real-maravilloso. Así, a tientas por un camino que sujeta, en una mano a la razón y en la otra a la imaginación; el color fecunda en nosotros una constelación semiótica de redes y lazos entrañables, de rizomas y asociaciones que añadimos a ciertos tonos, ciertos olores y sonidos, sabores y tactos, como punto de partida a otros horizontes… Clave de encuentro que le da sentido a los mismos sentidos, línea que agrupa los contornos de la figura escondida en una seguidilla de números, vértice donde las emociones afloran con disfraces de amarillos flavonoides o azules antocianinas.

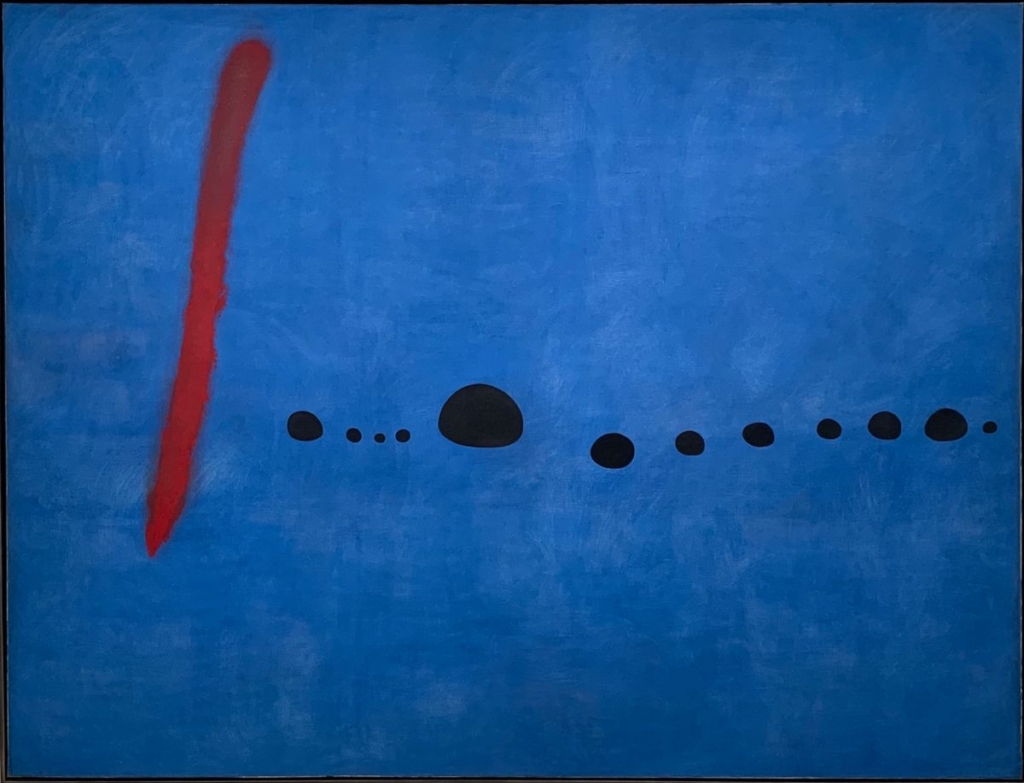

Porque gracias al color existen los sueños amarillo girasol de Van Gogh, rojo pasión de Rubens, azul sideral de Miró, naranja torbellino de Turner, verde danzarín de Matisse, carmín arrollador de Delacroix, negro lustroso del Greco, violeta alado de Monet, blanco brumoso de Sorolla, ocre vespertino de Pissarro, y tantas otras ilusiones que despiden su aroma de narcisos en el agua, temblando de arrobo ante su propia imagen desdoblada, descubierta, embriagada de sí, ¡a la intemperie! Porque el color también es eso: Un rapto, un trasnocho y un vuelo; una memoria de infancia; un puñado de pinturas y algunos recuerdos lavados.

Para Christian,

amigo de ayer que hoy retorna

Morela Cañas

![]()